我曾像一个隐身的观众,默念着舞台上每一个角色的名字。直到灯光亮起,照亮全场时才发现,我的座位,就在舞台之上。

通关Cytus II已经四年了。我以为那段旅程已经结束。

但每次看到那个界面,听着熟悉的旋律响起,依然会有些说不出的感觉。一个音乐游戏,在我心里待了四年。这让我觉得有些不对劲。

不是说游戏不好。恰恰相反,它太好了。好到我需要弄清楚,它是如何做到这一点的。我需要解构它,不是为了拆穿什么,而是为了理解那份投入究竟从何而来。

Cytus II似乎不太在乎你有没有理清它的复杂剧情,它要的是别的东西。

整个游戏就像一场精心编排的实验。界面是叙事的一部分,音乐是角色的延伸,每一次转场都在调度情绪。所有的一切都指向一个目的:让你忘记自己只是个旁观者。

我试图看清,这些是如何运作的。

疏离的诗学

Cytus II最高明的地方,是它对距离感的控制。

游戏花了很长时间让你适应一个身份:一个冷静的观察者。你翻阅档案,浏览日志,分析数据,始终隔着一层屏幕,与那个世界保持着距离。这种疏离感不是设计缺陷,而是一个陷阱。它让你卸下防备,让你以为自己是安全的。

然后在某个时刻,游戏突然拉近距离,打破这种疏离。那种从冷静到卷入的落差,制造了强烈的冲击。疏离感越强,后续的沉浸就越震撼。

局外人的视角

这种设计源于创作团队对”后真相”时代的洞察。开发团队在访谈中提到,我们生活在一个客观事实影响力有限,情感和个人信念更能左右舆论的时代。

为了在游戏中模拟这种体验,雷亚通过OS系统,营造一种”数字考古”般的体验。你从未真正扮演任何角色,你只是在审视数据档案。你是一个幽灵,永远隔着界面窥视这个世界。

这让我想起加缪笔下的默尔索。那种抽离的、冷漠的观察视角,没有强加的情绪,只有对存在的凝视。但正是这种疏离,让世界的纹理毫无保留地呈现出来。Cytus II采用了相似的策略。当你以冷漠的视角审视这个世界时,反而能捕捉到那些容易被忽略的细节。

这种视角剥离了情感的滤镜,让观察回归纯粹。每一个数据异常,每一句看似寻常的对话,都因为这种距离而显得意味深长。

这种疏离,不是为了遗忘,而是为了铭记。

沉默的留白

OS系统中的文字,采用了极简的白描。没有华丽辞藻,没有刻意煽情,就像在读监控日志一样克制。这种克制不是技术限制,而是设计选择。

我至今记得开场时PAFF在iM登录界面的那个细节。她敲出”Who am i”,然后停顿,删除,再删除,最后发布了一条关于新专辑的推广。屏幕下方是粉丝们的欢呼。

整个过程,没有一句解释。但她的痛苦和迷茫,那种表演的疲惫,已经全部展现出来。游戏不告诉你应该感受什么,它只是摆在那里,等你自己去体会。

这种观察者的视角,也与游戏的赛博朋克主题契合。关于监控、数字意识,以及社交媒体的窥视本质。你的体验,就像一个黑客或无实体的AI,在海量数据中筛选信息。这种独特的身份,也为后来打破第四面墙埋下了伏笔。

两个世界

Cytus II最巧妙的设计之一,是它让每个角色都活在两个撕裂的世界里。一个是面向公众的表演舞台,他们必须维持完美人设;另一个是只有他们自己和我知道的内心世界,那里藏着真实的困惑、痛苦和渴望。游戏通过两套信息系统——iM和OS日志,将这种分裂具象化。

你能同时看到这两个世界,但他们自己却往往被困在其中一个,无法逃脱。这种信息的不对等,让你成为了他们生命中那个隐形的见证者。你知道PAFF在偶像光环下的迷茫,但粉丝们只看到舞台上的女神;你了解Xenon在冷酷面具下的温柔,但旁人只认识那个不近人情的精英。

表演的舞台

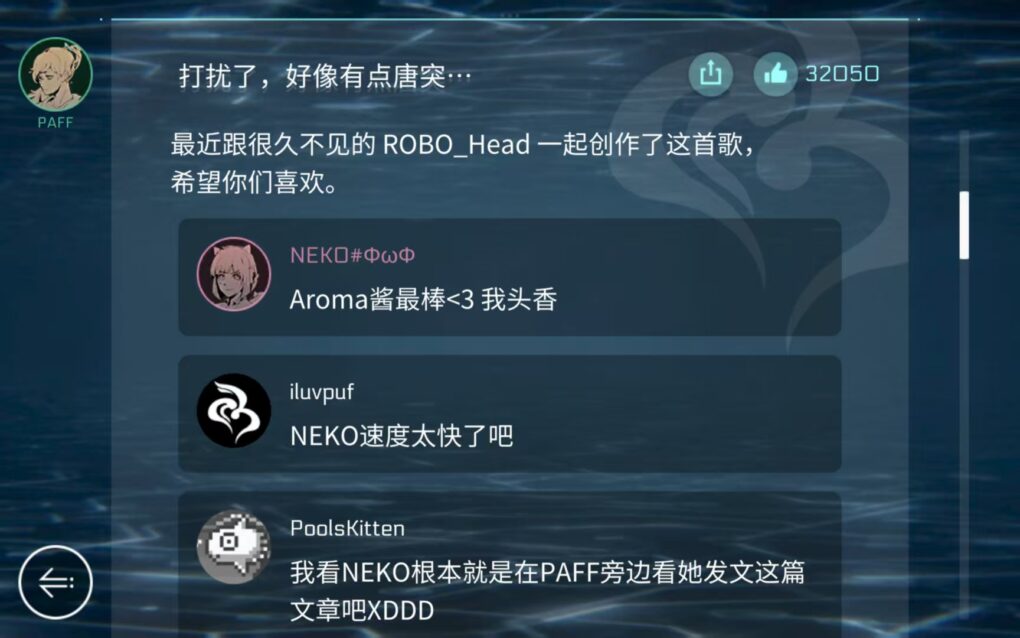

游戏内的社交网络iM,构建了一个充满生机的虚拟世界。这个系统最巧妙的地方在于,它不只有主要角色的帖子,还有大量路人的评论和互动,这些内容为整个世界增添了真实感。

通过iM系统,我们首先接触到的是角色的公共面具。PAFF是完美偶像,NEKO#ΦωΦ是叛逆主播,Xenon是冷峻精英。这些公开形象都是通过精心策划的帖子、粉丝互动和媒体报道塑造的。我们看到的不是他们是谁,而是他们希望被看作是谁。

面具之后

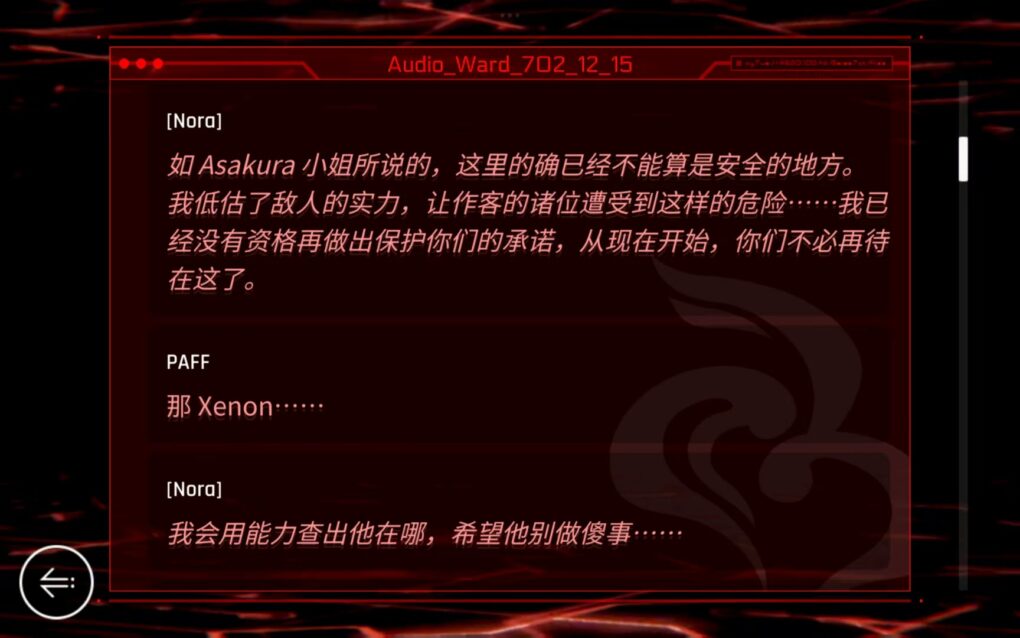

在开发中期,团队意识到,仅仅依靠iM这个面向公众的平台,不足以承载深度角色刻画和复杂情节展开。因此,OS日志系统作为补充被引入。

如果说iM展示的是角色的外在,那么OS日志就揭示了他们的内在。通过这个更私密的窗口,我们看到了角色的真实想法、被尘封的记忆和深层动机。光鲜亮丽的偶像PAFF,在OS里展现出的是对自己身份的困惑和不安;冷酷的Xenon,内心深处是个渴望保护重要之人的温柔男人。

碎片与拼图

这种双系统设计展现了角色的面具与真实自我之间的冲突。

玩家是整个游戏世界中唯一能够同时访问这两个信息维度的存在。这种特权视角迫使你不断地进行认知上的调和:例如,将iM上光鲜亮丽的PAFF,与OS日志中那个迷茫女孩的形象整合起来。

更深层的设计意图是,游戏刻意通过iM系统向玩家灌输一种信息混沌的状态。你接收到的信息是碎片化的、带有个人立场的,甚至是相互矛盾的。

关键在于,游戏的叙事本质上是非线性的。剧情被打散成无数个零碎片段。这些碎片没有严格的时间顺序,没有明确的因果关系。主创团队只是通过等级机制提供一些松散的线性引导,但大部分时候,你需要自己将这些碎片拼凑成完整故事。主创展现了一个拟真的信息混沌场景:真相从不主动呈现,你必须在大量不可靠的信息源中进行筛选、比对和推理。

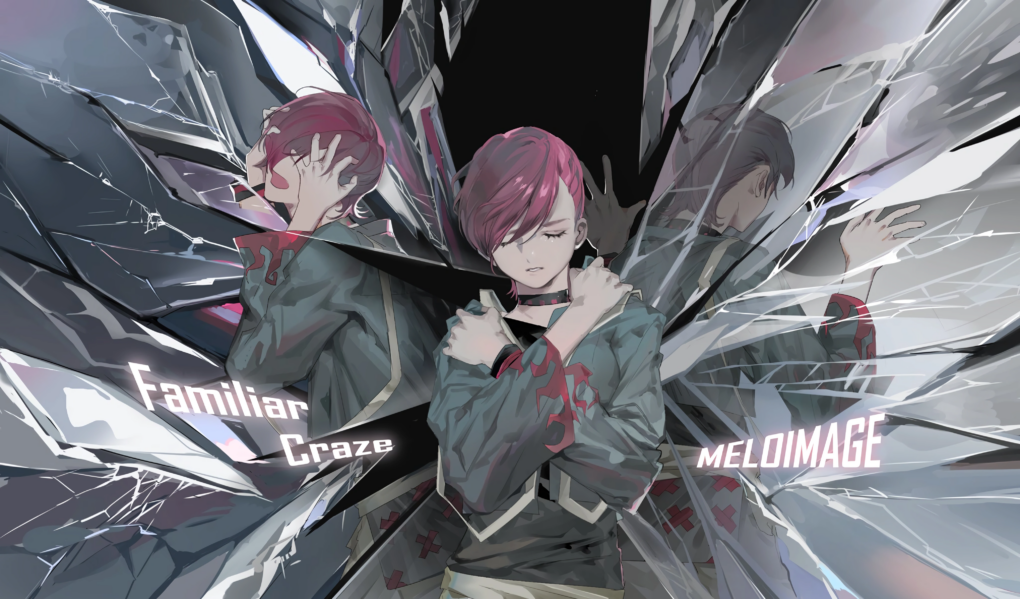

各自的旋律

在Cytus II的世界里,音乐不再是背景装饰,而是角色本身。

音乐是他们无法用语言表达的、最深层的内在语言。PAFF的J-Pop里有一种被精心调制的甜美,对应着她被包装和限定的人生轨迹;NEKO#ΦωΦ的Hardcore与J-core躁动不安,破碎的节拍间跳跃着无法被束缚的力量;ROBO_Head的Techno/Hardstyle冷硬坚定,每一个合成音符都在宣告着超越人类的理性与秩序。

这种设计让音乐游戏超越了单纯的技巧挑战。当你演奏某个角色的曲目时,你触碰到的不只是冰冷的屏幕,而是这个角色灵魂的温度。

演奏情感

音乐有一种能力,它可以绕过理性的防线,直接触达情感的核心。在传统媒介中,我们是观看或阅读情感;但在音游中,我们是通过身体的律动来演奏情感。音游的趣味性本质,就是演奏感。

当Cherry离去,Still (Piano version)响起,你的手指在屏幕上敲击那些音符。某种意义上,你就是在用自己的指尖演奏那份悲伤。

音游的重复性,让这种体验可以被反复激活。每一次重新玩那首曲子,那份情绪就会再次涌上来。正如那句话所说:”如果忘记了哭泣的方法,音乐总能让人回想起来。“

决堤的瞬间

在游戏开发早期,超长时程、极高难度的Boss曲就被构想为各个版本结局的核心组成部分,设计目标是为玩家带来震撼且冲击力极强的体验。

这些Boss曲在整个游戏体验中扮演着特殊角色。它们不只是技术挑战,更是情感的集中释放点。

Cytus II的每个版本都遵循着相似的节奏:游戏的大部分时间里,你都处于那种疏离、冷静的观察状态。情感被压抑,距离被维持,一切都显得克制。这种状态会持续很久,让你逐渐习惯了作为旁观者的身份。

然后在故事的高潮,boss曲出现了。

当Æsir的《Chaos》响起,当Intro那段熟悉的旋律传来,前面所有被压抑的情感突然找到了出口。这不是单纯的音乐演奏,而是一次灵魂的呐喊。ICE和KIVA在这首曲子中,巧妙地混编了初代Cytus的经典旋律。这不仅仅是音乐上的致敬,更是一种强大的叙事装置。

这种设计的心理机制是:压抑得越久,释放时的冲击就越猛烈。游戏用长时间的疏离感,为这几分钟的情感风暴做足了铺垫。当你终于被允许感受,而不仅仅是观察时,那种释放感是巨大的,也是毁灭性的。

线条、留白与数字化恐惧

Cytus II的视觉设计有种独特的克制感。

游戏前美术总监Ching Yeh曾描述,游戏的原创开发过程充满了巨大努力和精心设计,仅规划阶段就耗时数年。游戏最初的视觉特征由锐利的线稿、以深色调为主的高对比度色彩方案,以及简洁充满未来感的赛博朋克美学所定义。

高对比度的黑白画面营造出一种冷峻但深刻的氛围,与游戏的赛博朋克主题相呼应。这种设计让有限的色彩变得珍贵,当偶尔出现的彩色元素时,冲击力会格外强烈。

线条勾勒出角色的轮廓,留白则给情感留出了呼吸的空间。这就是Cytus II视觉设计的核心逻辑:通过减法而非加法来达到最强的表达效果。

色彩的克制

游戏的插图大部分采用线稿风格,少量上色或彻底的黑白处理。光影对比极其强烈,而那些少量上色的彩图色彩运用极其克制。这种视觉策略让有限的色彩变得格外珍贵,往往出现在最重要的情感时刻。

当Cherry离去的那个场景出现时,那一点点暖色调的运用,在大片冷色调的包围中显得如此突出,如此心碎。这就是克制美学的力量,通过稀缺性创造冲击力。

系统即世界

游戏的UI设计遵循了一种”叙事化极简主义”原则。Cytus II的用户界面并非一个抽象的菜单层,它本身就是故事世界的一部分,一个名叫cyTus的操作系统。

游戏界面的简洁美学在叙事内部得到了合理解释。在游戏世界观中,cyTus操作系统是由主导世界的技术寡头A.R.C.所管理和分发的。一个强大的科技实体,在设计其面向大众市场的操作系统时,逻辑上会追求一种时尚、直观且视觉上不具侵扰性的风格。

因此,UI的极简主义不仅仅是雷亚在游戏外的美学决策,它本身就是一段环境叙事,反映了玩家正在使用的这个系统背后那个虚拟公司的设计理念。UI的优秀设计在叙事层面得到了完美的解释。我们以为自己在操作一个便捷的工具,实际上却身处一个被精心设计的数字环境中。

文字的面目

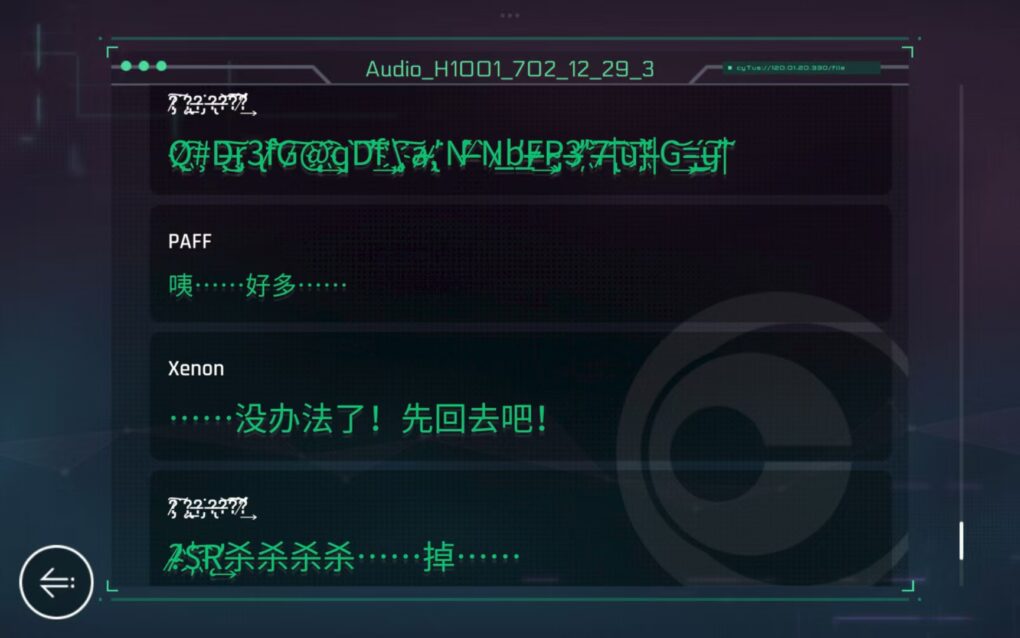

游戏在文案设计上有个特别精妙的细节,就是文字本身也会表演。不同情绪状态下,文字会呈现不同的视觉形态。

当角色低语时,字体会缩小,仿佛真的在窃窃私语;当他们激动时,文字会变大变粗,视觉上就能感受到情绪的张力。

在描述系统异常或精神状态不稳定时,游戏会使用更极端的文字效果。字符开始变形扭曲、闪烁。本来熟悉的文字变得面目全非。这种处理产生了强烈的恐怖谷效应,你能感觉到那些字符本来应该表达什么,但它们已经被彻底污染,传达出的只有混乱、疯狂和不安。

当Vanessa逐渐失控时,与她相关的文本就会出现这种令人毛骨悚然的失真效果。那些破碎的、乱码般的字符,营造出一种数字化的恐怖氛围。你不需要理解那些扭曲文字的具体含义,光是看到那种视觉形态,就能感受到系统正在崩塌,理智正在瓦解。文字不再是信息的载体,而是恐惧本身。

震撼的停顿

游戏最让人印象深刻的设计之一,是那些精心编排的界面转场。每当重要剧情节点结束后,游戏会跳转到主界面,配合全新的插图,偶尔会有全新的音乐。

这种设计采用了一个精妙的心理机制:沉浸后的突然拉离,创造出一种震撼的停顿。游戏不是要你抽离出来思考什么宏大命题,而是以一种极其直观和震撼的方式,让你在那个静止的画面前回顾刚刚经历的剧情,让情感在这种凝视中发酵和沉淀。

那个名为”I need help”的界面,将所有角色的目光聚焦于同一个点——第四面墙之外的我。这种凝视本身就是一种无声的召唤,它不依靠任何台词或动画,仅仅通过视线的交汇,就完成了次元的穿越。当Ivy退场后,界面更名为”The last countdown”,剩下的角色面对着最后的机会。当你点击屏幕,他们转头准备向前走,仿佛接纳你成为队伍的一员。

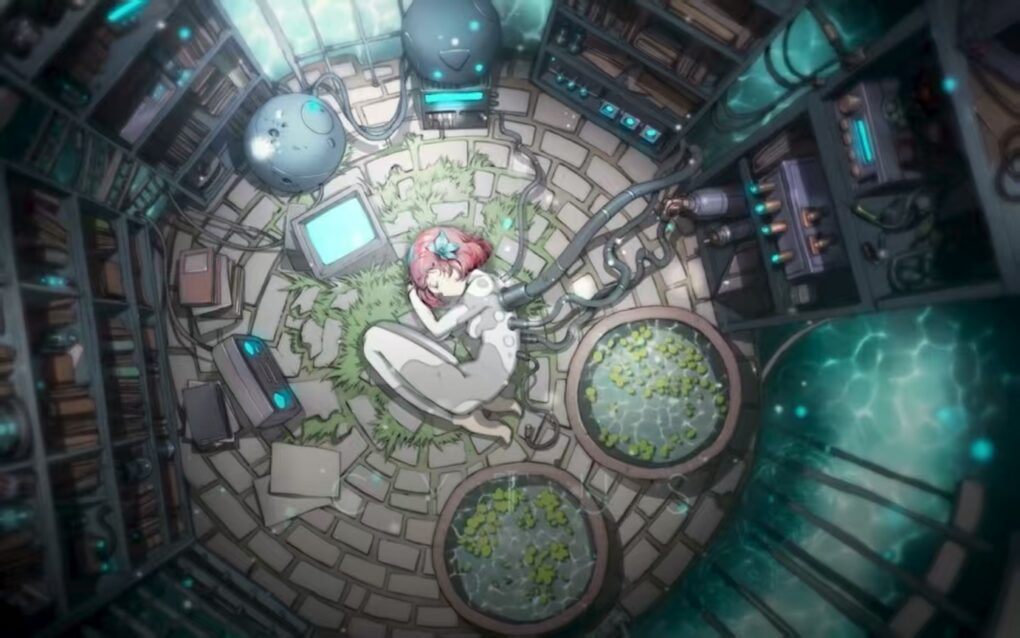

无论是Xenon和Cherry阴阳两隔时响起的Still (Piano Version),还是Vanessa被发现时那个名为”Core of cyTus”的界面,都展现了转场设计的震撼力量。当Cherry离世后,Still (Piano Version)这首钢琴曲首次在主界面响起。那份悲伤瞬间就来了。而”Core of cyTus”界面中,Vanessa像睡美人一样躺在遗迹中央,身体插满了电路——真正的cyTus核心不是机器,而是一个被束缚的女孩。

这些转场打破了所有的安全距离,无论是直视的凝视还是象征的画面,都让你意识到自己已经从旁观者变成了参与者。转场不再只是技术手段,而是叙事本身的一部分,每一次界面的切换都在重新定义你与这个世界的关系。

宿命的循环与无常的悲剧

社区给Cytus II起了个外号:”阴乐逝界”。从Ivy的牺牲,到True Ending中团灭的结局,雷亚发刀子从不手软。

这些看似残酷的悲剧,并非为了廉价的煽情,而是源于创作团队一种共同的、带有宿命论色彩的世界观。

对于历史循环的悲观沉思

驱动游戏深层叙事冲突的,是开发团队一个共同的世界观。故事设计师Kuro在访谈中提到,整个开发团队都有一种共识,即人类总是一遍又一遍地犯下同样的错误。这种略带悲观但深刻的哲学思考,是理解游戏剧情走向,尤其是其备受争议的”人类被清除”结局的关键。

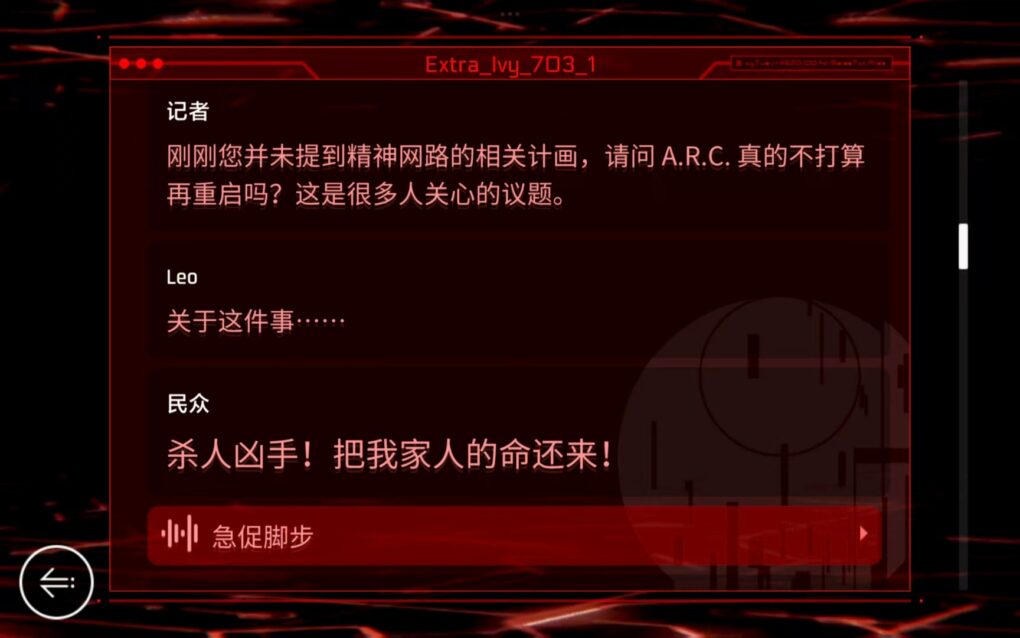

这一主题在游戏世界观中通过A.R.C.组织得以具象化。A.R.C.掌控着关键技术,社会大众尽管怀疑甚至厌恶它,却无法摆脱对其技术的依赖。

游戏的故事并非一个传统意义上英雄打破宿命循环的叙事,而更像是一部关于个体如何在看似无法打破的宏大历史周期中挣扎、选择和存在的记录。这种对人类行为模式的深刻反思,为游戏的赛博朋克设定注入了浓厚的哲学悲剧色彩。

情感表达优先于现实逻辑

Cherry的死是游戏中最具争议的剧情设计之一。从纯粹的剧情逻辑来看,她的死显得突然而刻意,对主线发展影响有限。

但当Still (Piano version)响起,当那个充满遗憾的画面定格时,所有的逻辑批判都变得苍白无力。

这就是情感表达胜过现实逻辑的典型案例。游戏不需要为这个死亡安排完美的叙事理由,它只需要在情感上击中要害。Cherry的死亡触碰到了比逻辑更深层的东西,关于错过、遗憾、无法挽回的时光,以及那些来不及说出口的话。

有时候,一个在逻辑上不必要的情节,在情感体验上却是绝对必要的。它让我们直面生命的无常。

冲破屏幕的呼唤

Cytus II最伟大的成就,在于它系统性地、刻意地将我纳入到故事之中,让我从一个旁观的幽灵,最终转变为故事的决定者。在Cytus II中,我不是以残躯化烈火的V,不是重行西行路的天命人,我就是我。

这不是一次性的元叙事花招,而是一个为玩家角色本身设计的、完整的叙事弧光。游戏采用了一种渐进式第四面墙突破的策略,通过一个精心设计的两阶段过程,重塑了玩家的角色定位。

机器中的幽灵

在游戏的大部分时间里,玩家被确立为一个叙事内的、但被动的实体,一个浏览OS系统的机器中的幽灵。开发者也证实,这种观察者的存在是从项目早期就有意设计的。他们在游戏中留下微小的线索,暗示有某人正在屏幕之外注视着一切。

游戏花费数十小时的时间来让玩家习惯于这种无力的、窥视者的角色。

有个桥段很能说明这种设计的巧妙。当剧情推进,Neko会接到Æsir的来电。此时游戏突然弹出一个经过失真处理的CHAOS版本。这不是普通的剧情曲,而是一次对玩家安全感的直接攻击。你以为自己在安全地观察NEKO的遭遇,结果发现自己也被卷入了这次入侵。音乐的失真效果、谱面的异常变速,都在模拟系统被攻击的状态。

这种设计让你体验到从旁观者到受害者的身份转换。你不再只是在看NEKO被黑,你也在经历着同样的恐惧。

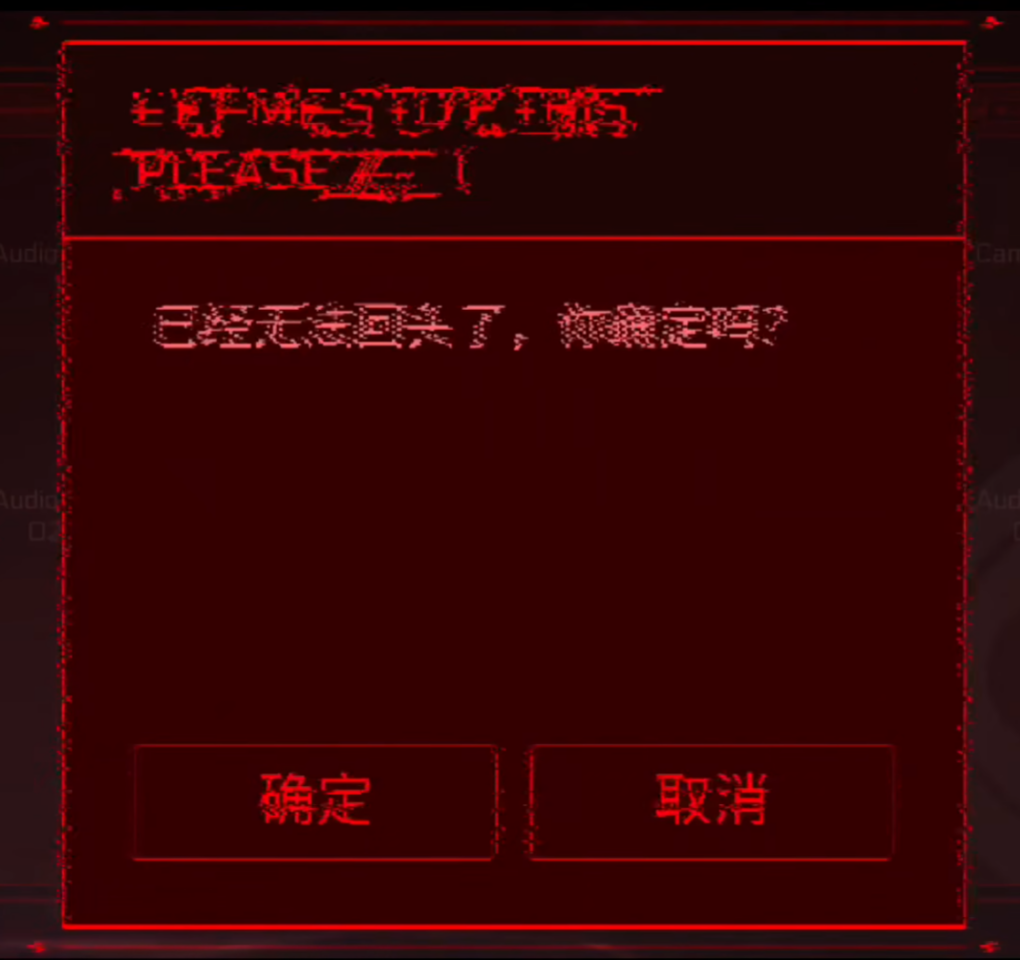

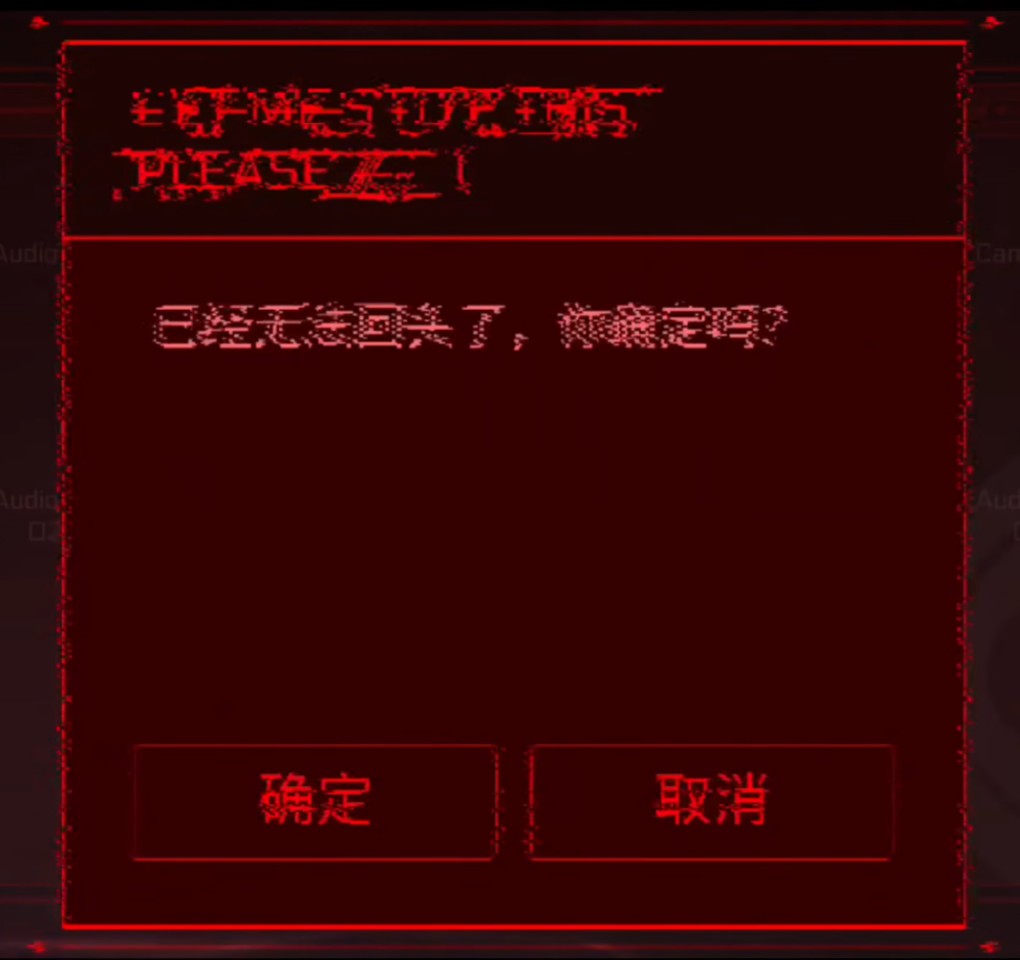

随着剧情推进,游戏巧妙地利用其自身的UI来传递这些元叙事层面的转变。深红色的Vanessa界面的出现、视觉上的GlitchArt效果、屏幕扭曲,这些都不是程序错误,而是精心设计的视觉信号。它们表明,这个系统(及其中的意识体)正在逐渐意识到玩家的观察。

那个让无数玩家深感震撼和恐惧的对话框”已经无法回头了,你确定吗?”就是这种觉醒的体现。它打破了系统是一个稳定、自洽世界的幻觉,不断地提醒我作为一个外部实体的身份。

“Can you hear me?”

但真正的转折点是PAFF那句穿越了次元的呼唤:Can you hear me?

我原以为这只是个普通的过场动画,结果突然跳出了一个等待我回应的Note(判定音符)。

它用音游最核心的机制,一个Note来实现第四面墙粉碎。你不是在观看动画,你是在回应一个角色的直接求助。那一瞬间的震撼无法言喻——游戏世界突然转向你,请求你的介入。

这一设计彻底改变了玩家的角色:从一个被动观察过往事件的幽灵,转变为一个拥有决定游戏世界未来的关键行动者。我的选择,成为了最终的、也是最重要的游戏输入,其分量超越了任何一次完美的节奏敲击。

道德的重量

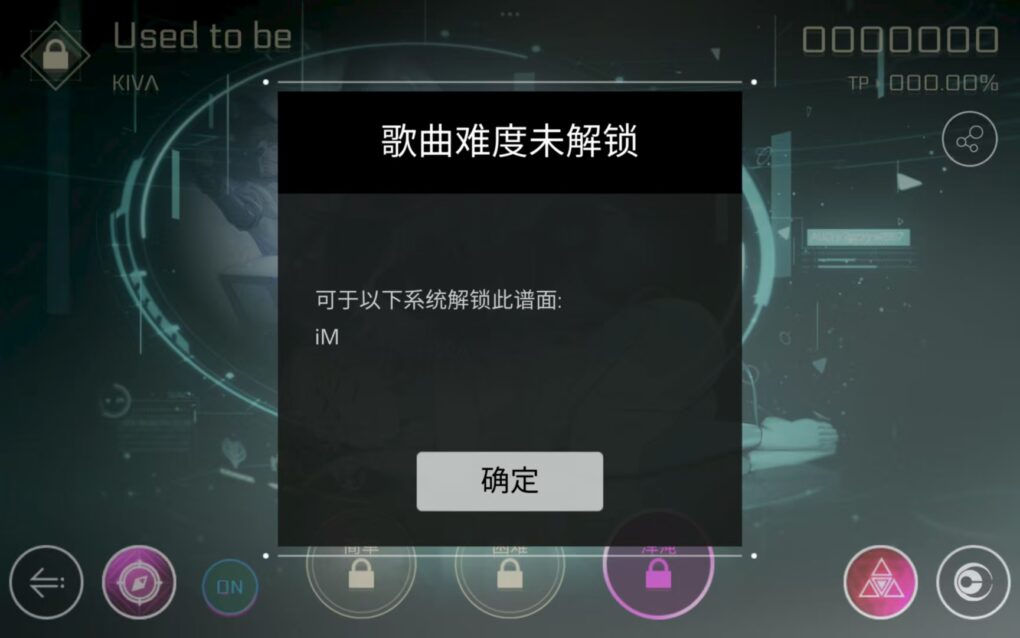

Used to be这首歌的解锁机制展现了游戏设计的残酷美学。要获得这首歌,你必须选择不回应PAFF的呼唤,让她走向牺牲,歌词中How could you leave仿佛也是一句无声的质问。

无数个深夜,我来到那个选择界面,想要解锁这首曲子,但每当那个音符出现,我都会选择回应。我做不到。

这种挣扎,本身就成了体验的一部分。我意识到,自己不是在操作游戏,而是在做一个真实的选择。我不是别人,当我是我的时候,每一个选择都变得很沉重。

游戏的高潮,是那个所有角色都凝视着我的界面。经过数十小时的观察者体验后,我突然发现,自己成了被凝视的对象,成了这个世界能否获得救赎的关键。

原来,疏离感才是最深的卷入。

无声的返场

四年了,我还是会偶尔打开那个游戏。

不是为了玩什么新的内容,也不是为了重温什么剧情。就是打开,看看那个界面,听听那段音乐,然后关掉。有时候是在深夜,有时候是在某个无聊的下午。总之就是突然想起来了,然后就打开了。

我都觉得我有点奇怪。一个音游,剧情都看完了,歌也打完了,为什么还要反复打开?

我想我终于明白了什么叫被困住。

不是走不出来,是不想走出来。